総務省は2025年版の情報通信白書を公表しました。

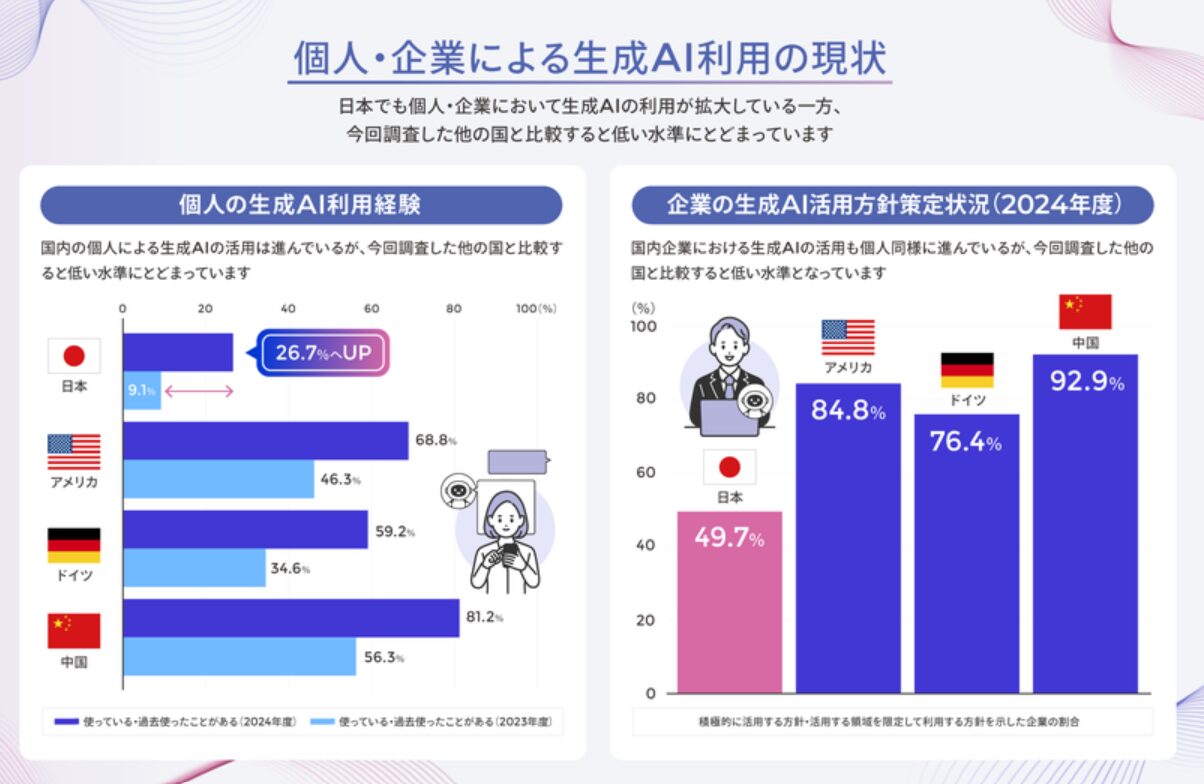

総務省の最新 情報通信白書 によると、日本の生成AI 個人利用率は 26.7%。

昨年の 9.1% から3倍に跳ねあがってはいますが、

海外を見るとまだ大きな開きが残っていることが浮き彫りになりました。

(総務省 2025年版 情報通信白書+2024年版データ比較)

目次

1. 【導入】3倍に伸びても、世界との距離は遠かった

| 国・地域 | 個人利用率 2025年版 | 2024年版 | 増減幅 |

|---|---|---|---|

| 日本 | 26.7 % | 9.1 % | +17.6 pt |

| 米国 | 68.8 % | 46.3 % | +22.5 pt |

| 中国 | 81.2 % | 56.3 % | +24.9 pt |

| ドイツ | 59.2 % | 34.6 % | +24.6 pt |

今年、日本の個人利用は約3倍に伸びましたが、各国も同ペース以上で成長し差は依然縮まっていません。

2. 【利用しない理由と年代差】“ハードル”の中身はほぼ据え置き

- 「生活や業務に必要ない」 … 40 %超で最多

- 「使い方がわからない」 … 約39 %

| 年代 | 利用率 |

|---|---|

| 20代 | 44.7% |

| 40代 | 29.6% |

| 30代 | 23.8% |

| 50代 | 19.9% |

| 60代 | 15.5% |

年代別では 20代 44.7 % → 60代 15.5 % と深いギャップ。数字は伸びても「必要性」と「方法論」の壁は去年と同じ構図です。

3. 【企業編】国内55 %“急伸”も、海外は一気に90 %台へ

| 国・地域 | 企業利用率 2025年版 | 2024年版 | 増減幅 |

|---|---|---|---|

| 日本 | 55.2 % | 15 % | +40.2 pt |

| 中国 | 95.8 % | 約71 % | +24.8 pt |

| 米国 | 90.6 % | 約70 % | +20.6 pt |

| ドイツ | 90.3 % | 約70 % | +20.3 pt |

日本企業は4倍以上に伸びて“半数活用”に到達。ただし海外3か国は7割→9割超まで加速し、既に“標準装備”フェーズへ。

4. 【昨年データに見る潜在ニーズ】“使いたい”は多いが実利用はまだ

2024年版では、たとえば 「コンテンツ要約・翻訳」 が “すでに利用”5.9 %に対し “ぜひ利用したい”29.9 % という構図でした。今年は利用率が上がったものの、潜在需要>実利用 の関係は続いています。

5. 現場でよく見る“つまずきポイント”と対策

| つまずきポイント | 典型的な状況 | 対策 |

|---|---|---|

| 生成AI=検索エンジンの強化版と思い込み | キーワードだけで質問し「期待外れ」と判断しがち | プロンプト例を共有し、背景・目的・制約条件 をセットで書く練習を実施 |

| 成果物の信頼度が読めない | 誤情報を恐れて試行段階でストップ | 一次チェックをAI、二次チェックを人 に。フローをマニュアル化して明示 |

| 部署内で温度差が大きい | 若手が使い、上司が理解できず採用が止まる | 小規模PoCで時短・品質向上を数字化。「そら使わなあかんな」と納得を得る |

6. “心理的ハードル”を下げる3つの鍵

- 小さく始めて成果を上げる → 具体的な成果サンプル を社内で即共有

- テンプレート化したプロンプト を配布し更新→具体的なユースケースを展開し、使うハードルを下げる

- AIと人の役割分担 を文書化 → 社内のガイドラインを整備し、AI任せにしない、使い方を浸透する

- この順で進めれば、個人26 %、企業55 %という現状はまだ伸びしろに変わるはずです。

7. 【あなたの現場は“去年比”でどう変わりましたか?

| 年代 | まずやること |

|---|---|

| 若手 | 日報やメールをAIで下書きし、時短効果を数字で共有 |

| 経営者 | 月1PoCを設定し、四半期ごとにROI判定 |

| シニア | 疑問点をAIに尋ね、出力を人が添削する流れで慣れる |

いかがでしょうか。生成AIは数字上「3倍に伸びた」とはいえ、世界との差はいまだ大きく、“使う側” に回るまでの心理的ハードルも依然として残っています。

しかも白書はもう一つ、見逃せない現実を示しました。クラウド利用料などデジタル関連サービスの赤字額が、ここ5年でほぼ倍増し、2024年には 6兆7,000億円 に達したという事実です。

もし自社でまだ活用が進んでいないと感じる場合は、次のステップから始めてみてください。

- 目的をひとつ決める – 例:月次レポート作成の時間を30%短縮する

- テンプレート化されたプロンプトを用意する – 背景・目的・制約条件を書式化

- PoC(概念実証)を2週間で区切って走らせる – 成果指標を「時短」「品質」の2軸で計測

- ナレッジをチーム全員で共有する – “うまくいった/いかなかった”両方の学びを可視化

このサイクルを回すだけでも、数字は必ず動きます。

とはいえ「どんなプロンプトを作れば良いか」「社内ルールをどう整えるか」といった設計支援があると、高い確率で“つまずきポイント”を回避できるのも事実です。私自身、企業研修の現場で テンプレートの配布 → ハンズオン演習 → ワークフロー整備 を一気通貫で行うたびに、導入スピードが一段上がるのを体感しています。生成AIは、知識として学ぶフェーズから業務の標準装備に落とし込むフェーズへ――もう舵が切られました。

いかがでしょうか、皆さんの職場でも是非との生成AIの活用に関して考えて頂けるきっかけになれば幸いです。